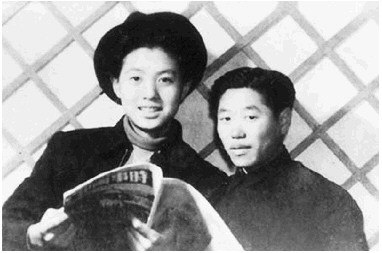

(1942年,孟蒙(左)与王振国合影)

谍战剧《沉默的荣耀》热播,其中的大特务谷正文,抗战时期曾在济南日本特务机关工作。曲阜师范大学知名教授孟蒙曾经与谷正文斗智斗勇,营救出山东省战时工作推行委员会副主任李澄之和中共中央山东分局机关总支书记马楠等六位八路军同志。笔者曾专程采访、看望耄耋之年的孟老师,倾听了隐蔽战线上惊心动魄的故事。

多次变节,谷正文出卖同志

谷正文,原名郭同震,1910年生于山西汾阳,1931年考入北京大学。“九一八”事变后秘密入党,成为中共北平学生运动委员会书记。1935年,被俘叛变成为军统特务。“七七事变”后,他随北平流亡学生来到济南,组办“北平学生移动剧团”。1939年4月,移动剧团编入八路军115师战士剧社,郭同震任剧社队长。1940年7月,战士剧社与战斗剧社、黎明剧社整编为政治大队,一向自负的郭同震因得不到重用心怀不满。1940年9月,剧社到山东纵队司令部驻地马牧池慰问演出。一天晚上,郭同震因与同事吵架受到批评,就气呼呼地骑马离去,从此不知去向。

1941年11月30日,大青山突围战打响。省战工会副主任兼秘书长陈明,115师敌工部部长王立人,国际友人、美国《太平洋事务》月刊记者汉斯·希伯等300余人壮烈牺牲。省战工会副主任李澄之和中共中央山东分局机关党总支书记马楠负伤被俘。

李澄之,字若秋,1901年生于临沂一个书香家庭,北京师范大学毕业后留校任教。北伐战争开始后投笔从戎,抗战爆发后,被选为山东省战时工作推行委员会首席副主任、山东省临时参议会参议员、山东省民众总动员委员会主任。大青山突围时,李澄之受伤被俘,和马楠等人一起被押解到济南千佛山下日军的“救国训练所”关押。

1941年12月的一天,日军济南宪兵队队长武山英一携郭同震到“救国训练所”去,郭同震在被俘人员中发现了李澄之和马楠,就向武山英一告发指认了他们。原来,郭同震不告而别后,化名谷正文,叛逃投靠武山英一,成了一名汉奸特务。

武山英一听到告密如获至宝,把李澄之带回宪兵队关押,并亲自审讯,用尽各种办法劝其归顺,许以伪山东省省长相诱,被李澄之严词拒绝。李澄之说:“让我当汉奸,没门!杀了算啦!不必浪费时间。”

武山英一仍不死心,多次找李澄之谈话,企图拉拢利用他,李澄之都不为所动。为营救李澄之,山东分局敌工部曾以日军战俘交换未成。中共山东分局通过地下工作人员,带给李澄之八字指示:“不死不屈,相机逃出。”李澄之按照分局的指示行事,不论武山用何种手段,他一概三缄其口,一语不发。武山费尽心机,阴谋始终难以得逞,最后把他和马楠分别软禁起来,将李澄之安排到翻译何继会和谷正文的宽厚里寓所,由谷正文负责监管,企图通过怀柔政策感化他。

中共山东分局机关党总支书记马楠,是中共中央山东分局宣传部部长陈沂同志的爱人,在大青山突围时,不幸负伤被俘。在武山英一审讯她时,马楠只承认在被服厂当工人,要求敌人“不要再问了,该杀就杀,该放就放”,表现得很勇敢。当时马楠手腕上的枪伤还没好,武山试图用怀柔政策感化她,就把她安置于芙蓉街13号蒋光野和丁洁夫妇家中养伤。

巧借身份,孟蒙投身地下斗争

丁洁是济南教会学校真光中学国文教员,她有个学生孟蒙就住在隔壁,经常过来向老师请教,从而认识了马楠。马楠见他是个爱国进步青年,就经常向其讲一些抗日故事和革命道理,慢慢地熟了起来。

孟蒙,原名孟昭成,化名孟波。他经常以找国文老师借书请教为名,与马楠单独相叙。马楠的爱国气节感染了他,使他产生了投身革命的意愿。在此期间,孟蒙也认识了散步至此的李澄之和陪同监视的特务谷正文。

不久,马楠也被移转到谷正文寓所,与李澄之关押在一起。为保持联系,孟蒙决定进入魔窟探险。孟蒙是个文学青年,谷正文也当过演员,孟蒙为接近他,带领一个爱好演戏的女同学登门求教。借听留声机的机会,他与李澄之、马楠常常悄悄低语,就如何逃离交换意见。孟蒙让李澄之、马楠在谷正文等人摄影时也争取为自己拍些照片,以备将来提供给他制作假的居民证用。

一天,看守的特务们临时外出,仅有一个仆人留守院舍,李澄之告诉孟蒙,他的弟弟李涛奉命前来营救他,但已被敌人识破,让他赶紧与其接头。李澄之从报纸边撕下一个小纸条,用铅笔写了“孟君回家,请助”。

李涛曾任北京大学学生会执委和北平市学联交际部副部长,与谷正文相识。抗战爆发后南下武汉,担任“中国青年救国团”宣传部长。武汉失守后,回到临沂参加抗协。李涛夫妇来到济南,以西药行商身份,在东关般若庵27号租房住下,通过地下渠道向其表姐彭葆仁了解李澄之在济的情况。彭葆仁和伪济南市长朱桂山的女儿朱棣华是闺蜜,曾带李涛去朱棣华家做工作。

孟蒙拿着李澄之写的纸条,冒雨前往东关般若庵找到李涛,和他说了李澄之的情况。

1942年5月,李涛回根据地向中共中央山东分局书记朱瑞、山东纵队政委黎玉等汇报了有关情况,又向中共山东分局宣传部部长陈沂汇报了马楠的情况,陈沂让他设法营救马楠。朱瑞让城工部副部长王见新安排王松岩护送李涛回济南,并给了法币40万做活动经费。

李涛到济南后,派妻子张茜琳去和马楠联系,被谷正文发现并受到监视。李涛找到伪保安副司令曹若山,请曹“念兄故交照顾一下”,又通过关系去找伪社会局局长王伯平。王伯平在济南聚丰德酒店设宴,安排李涛与鲁仁公馆主官木村义明会见。木村是日军“对共调查工作班”(对外称“鲁仁公馆”)头目,专门负责处理“高级战俘”。

当时,日本驻军参谋部准备成立一个组织,企图打着和平、亲善、民主和自由的旗号,拉拢、麻醉青年知识分子,借此推行所谓的“革新运动”。日军参谋部指示宪兵队,要求由李涛出面成立这个组织。李涛认为日本人的组织可以反利用,就应允了,并要孟蒙和他一起利用这个组织进行地下斗争。

1942年8月1日,中国青年协会在济南南关朝阳街21号成立,因在朝阳街,也称“朝阳公馆”,李涛任总干事,下设《中国青年》月刊和“中国青年剧社”,孟蒙带了王振国等几位同学加入进去。李涛向木村提出,要求把李澄之从宪兵队要出来,搬到“青协”来住。李澄之住到朝阳公馆后面的宿舍后,马楠以跟李澄之学习英文和参加“青协”活动为名来找他。这使他们经常得以接近,商量利用“青协”斗争事宜。“青协”成立一个月后,李澄之、李涛、马楠研究决定派孟蒙去根据地向分局汇报济南的情况。

当时,孟蒙担任泰莱“实验区”“青协”支部负责人,以“在泰莱地区执行特殊任务”为由,由“鲁仁公馆”签发“联络员执行特殊任务”护照,盖有“仁字四二二一部队参谋部”钢印,可自由出入敌占区,便于到抗日根据地汇报情况。他利用这种特殊护照,先后营救了被俘的抗大军医唐璜和老红军干部钟瑞等4位同志,并从济南介绍、输送了100多名知识青年到根据地参加抗战。

金蝉脱壳,“少年英雄”不负重托

9月下旬,孟蒙带着马楠给泰山区负责人刘莱夫、封振武和中共中央山东分局书记朱瑞的三张字条找到了中共泰山区地委。后经鲁中山区,来到滨海区曲流河村,找到山东分局,见到了中共山东分局宣传部部长陈沂和城工部副部长王见新,向他们做了汇报。他们赞扬了孟蒙的行动,充分肯定了他们对“青协”的反利用,并指示孟蒙返回济南,继续潜伏“青协”,创造条件完成三项任务:营救李澄之和马楠,团结、争取济南知识青年参加革命,搜集敌人情报。

城工部让孟蒙带回一些公开发行的革命书刊和有关资料,谎称这是他此行搞到的“情报资料”,以获取敌人的信任。回来后,孟蒙秘密向李澄之作了汇报,将带回的部分资料交给敌人,因而取得了他们的信任。

当时,泰莱区有自办“良民证”的权力。为了给李澄之、马楠秘密搞到证件,孟蒙准备好他们的照片,到办证的机要室,谎称油印刊物,趁机偷了两个证件卡片,贴上照片。但钢印放在里间屋,门经常锁着。一天,孟蒙看没锁门,就故意油印刊物至中午,让他们先下班,仅留一人相陪,孟蒙给了他点钱,让他去买烟抽,并让同伴王振国放哨,他急忙进内屋,在证卡上加盖钢印。

弄好了证件,孟蒙又对济南四面关卡和公路、铁路车站进行秘密侦察,和最信任的同伴王振国研究营救路线,最后确定从济南城南关卡出逃,又反复研究考虑了营救的全盘计划。

1943年7月,中共山东分局电谕泰山地委书记林乎加,要求派兵协助孟蒙营救李澄之和马楠。林乎加找到孟蒙商量营救方案,决定派历城县大队和军分区武工队随孟蒙行动。孟蒙建议,县大队在离济南较远的南部山区仲宫一带埋伏,而武工队便衣在济南南郊的玉函山接应。

孟蒙和部队昼宿夜行,数日后至济南南部山区。次日早晨,孟蒙进城,联络上了李澄之和马楠。李澄之出于种种考虑,决定他留下掩护,让马楠先走。

下午6时,孟蒙和马楠分散来到经五纬二路口大观园附近的一家茶馆会合,继续南行。到四里山哨卡前,孟蒙向日伪军警出示通行证后安全出城,经过八里洼、十六里河、大涧沟等大小据点,来到距城十多里地的分水岭。山包上有两个便衣在等候。见到山包上的人影,孟蒙即举左手,对方举右手,对上暗号后,武工队员护送其到达仲宫,然后由县大队护送到根据地。

8月1日,马楠从泰安地委回到山东分局后,向分局领导汇报了敌区的情况。9月,泰山地委副书记张洪涛约见孟蒙,传达分局指示:让他营救李澄之,一起回根据地。按照约定,在四里山旁的一个小饭摊上,孟蒙和武工队的一个向导相会,商议了接头计划。第二天傍晚,在纬二路南端,孟蒙和悄悄溜出来的李澄之相会,顺利通过了四里山哨卡,由县武工队护送到泰山地委驻地,然后去了鲁中根据地。

李澄之和孟蒙受到鲁中军区司令员王建安、区党委书记兼军区政委罗舜初、组织部长高克亭、行署主任王子文等同志的热情接待。孟蒙年仅16岁,就做出了这样的英雄事迹,一时被誉为“少年英雄”,被推荐到山东抗战建国学院学习。他创作的中篇小说《硬汉》,在《山东文化》月刊上连载,成为解放区文学的代表作之一。

(本文节选自作者长篇报告文学《烽火沂蒙山》)